障害のあるお子さん達にスポーツを提供する為、ユニバーサル野球を企画し、実施しましたので報告させて頂きます。

⚾ユニバーサル野球予行演習、講習会⚾

日時:2024年11月26日(火) 16:00~17:00

場所:富山県立高志支援学校 体育館

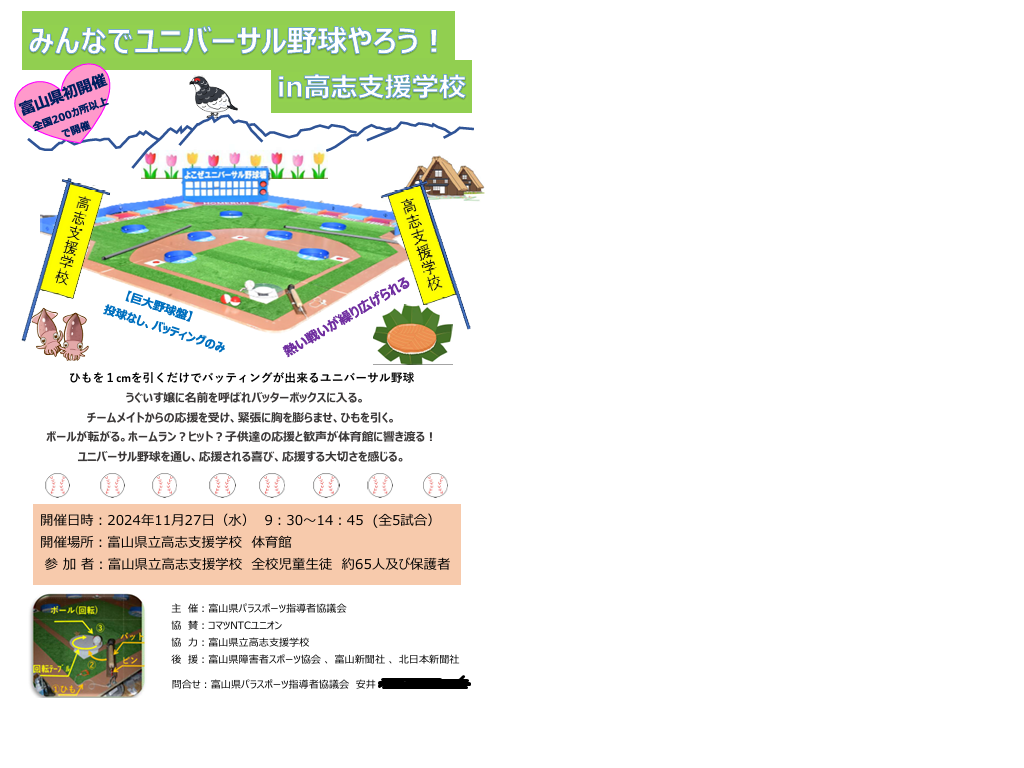

⚾ユニバーサル野球⚾

日時:2024年11月27日(水) 9:30~14:45

場所:富山県立高志支援学校 体育館

参加者:小学部、中学部、高等学部 全校生徒(約65名)児童・生徒約9割が車椅子使用

試合数:小学部2試合、中学部1試合、高等学部2試合、合計5試合を実施

(当日は保護者の方も参加)

イベント名は「みんなでユニバーサル野球やろう!in高志支援学校」

【開催までの経緯】

私が中級パラスポーツ指導員の講習を受けた時のメンバーの中にユニバーサル野球を設計・製作された堀江車両電装株式会社の中村さんがみえ、ユニバーサル野球の話を直接聞き、中級受講後もSNS等で全国各地でユニバーサル野球の開催された報告を見てきました。

ユニバーサル野球の始まりは脳性まひの男の子が「野球がやりたいです」と中村さんにビデオメッセージを送り、それを受けて

障害のある人も出来るユニバーサル野球を開発されました。片翼5mの巨大野球盤で、選手はバットに括り付けた紐を1cm引く事で、バッティングができます。野球を体験する事ができる様に繰り返し改善されてきました。

そのユニバーサル野球を「いつかは富山でやりたい!」と思っていました。

また私が上級パラスポーツ指導員の講習を受けた時、イベントを企画する講習があり、そこでノウハウを学びました。また一緒に上級を受講したメンバーには、各県でそれぞれ色々なイベントを企画してきた方々がみえ、休憩時間などに色々アドバイスを頂いた事、また富山県ツインバスケットボールチームや富山県車椅子バスケットボールチームの方々は選手自ら、県外のチームを招待して実施する大会を企画・運営されているのを近くで見た事も大きく私を後押ししてくれました。

【開催までの道のり】

①学校側との打ち合わせ

2023年春初めての打合せ、同11月、2024年11月開催決定、その後ユニバーサル野球側、学校、私でZOOM会議を実施

②予算計画及び資金調達

今回、富山県パラスポーツ指導者協議会を主催とし、3カ所より資金を頂き開催決定。各所への申請書類の作成・提出

③チラシの作成・印刷

④後援依頼

富山県障害者スポーツ協会、新聞社2社へ後援依頼文書作成・送付

⑤メディア取材依頼

テレビ局5社へプレスリリース作成・送付

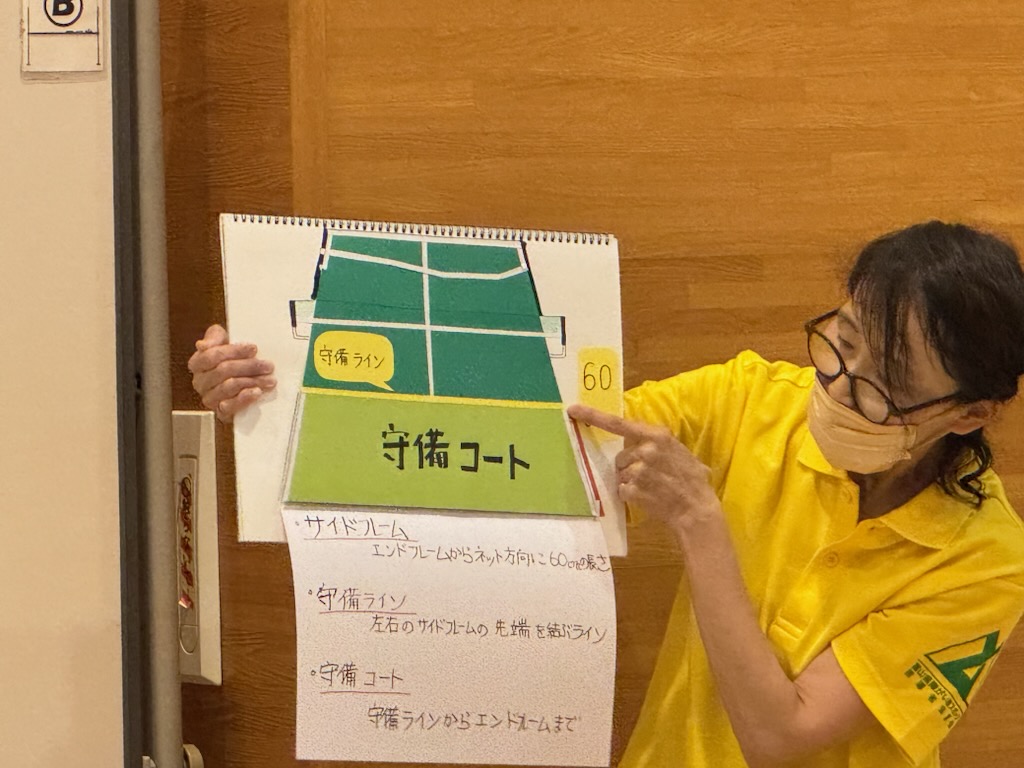

⑥前日の講習会

パラスポーツ指導員への開催案内・募集他

⑦ユニバーサル野球当日

⑧事業報告(会計報告含む)

関係各所への報告書類作成・送付

生徒さんへの事前授業(チーム名決める、応援の練習、そのお子さんの障害の程度により紐を引きやすくする為のアイテム作り)、うぐいす嬢(生徒紹介)、事後授業は学校側にお任せし、当日の試合進行をスムーズに行う為にバットのセティング、ボール拾い、得点ボードの記入などは私が勤める会社の社員6名(内パラスポーツ指導員3名)で実施。役割分担をして開催しました。

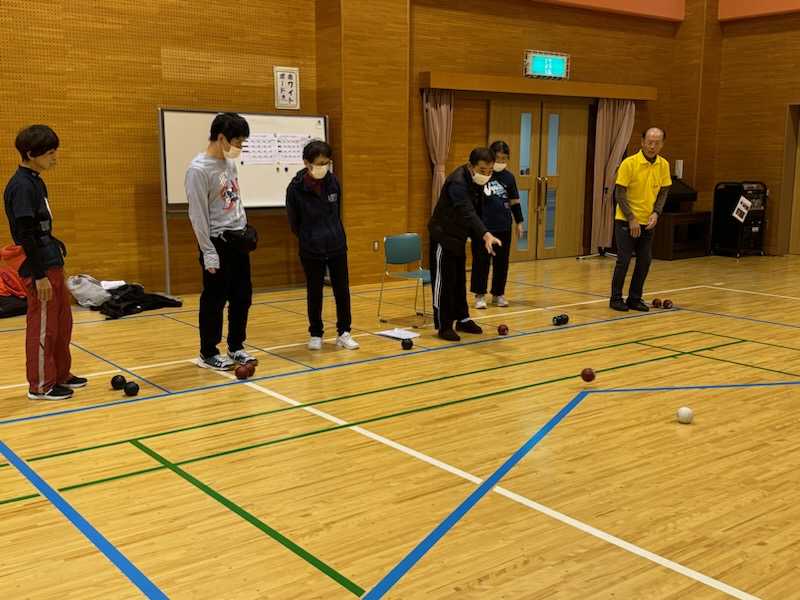

前日の講習会では、パラスポーツ指導員を含め学校関係者約60名が参加。ユニバーサル野球の説明の後、1人ずつバッターボックスに入り、応援を受けながらバッティングしてみました。先生の中には、当日生徒がバッティングの際、紐を引きやすくする為の工夫された「手作りアイテム」を使っての試し打ちをされて、事前準備は整いました。

***** ***** ***** ***** *****

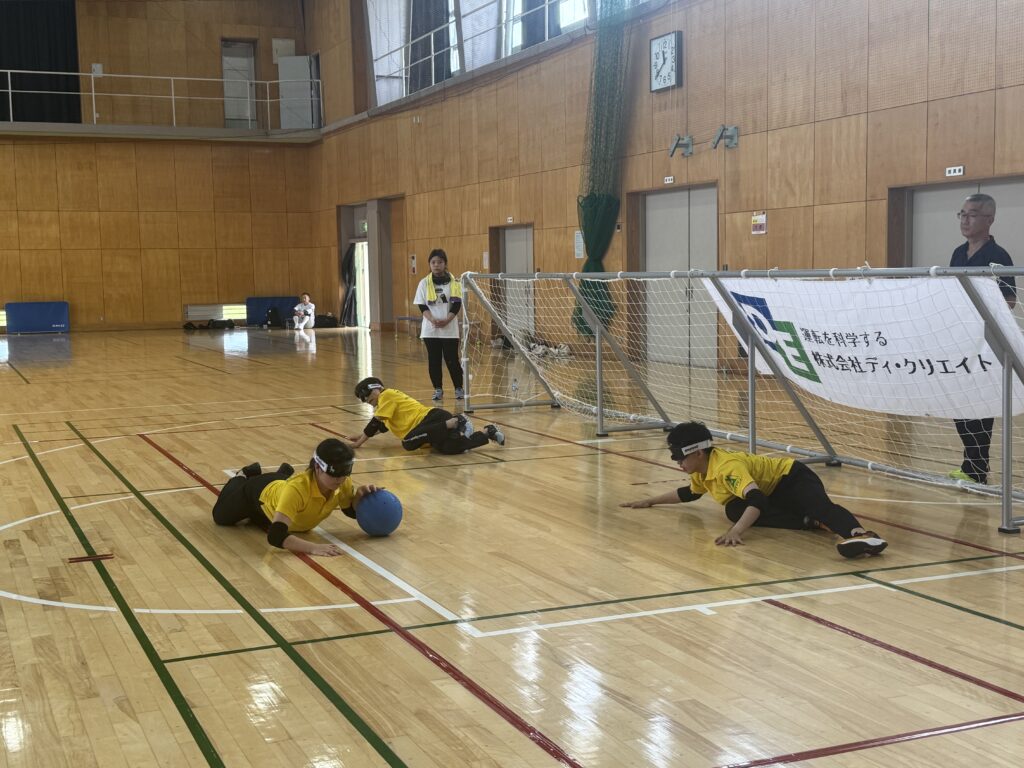

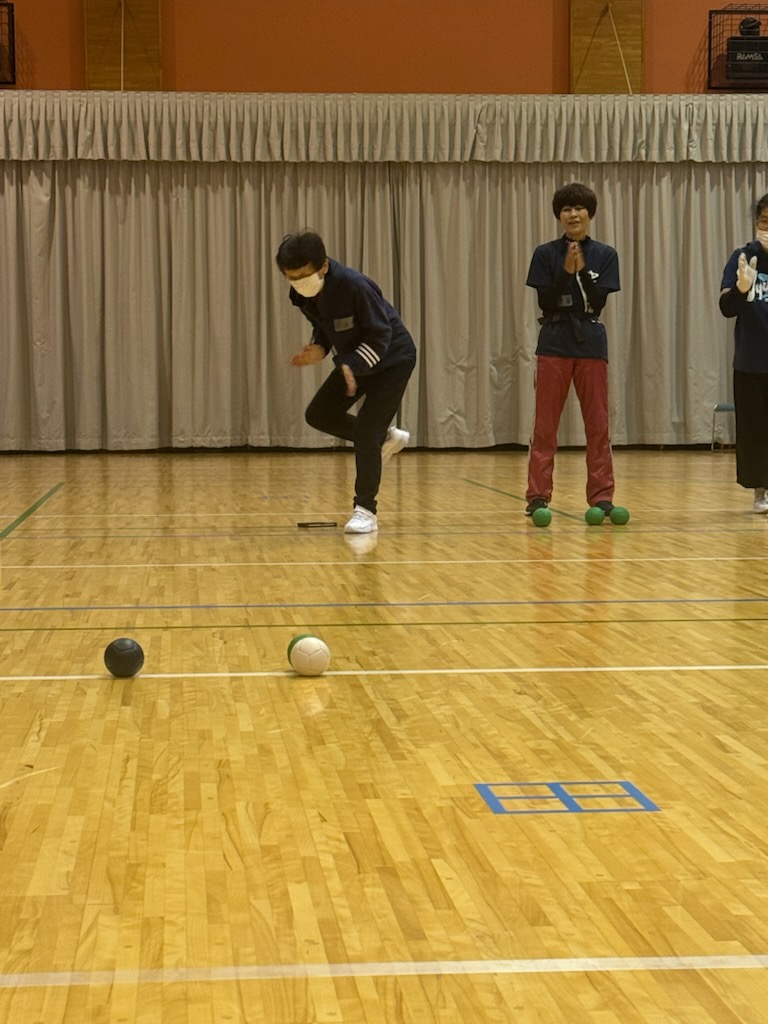

ユニバーサル野球は試合開始の「プレイボール」のかけ声から始まり、うぐいす嬢(先生)が生徒の名前を呼び、生徒がバッターボックスに入ります。

バットに繋がる紐を受取り、目の前に広がるユニバーサル野球の球場を見晴らします。チームからの応援は熱く「かっとばせ~」や「ホームラン、ホームラン」と大声援。選手の狙いはやはり「ホームラン」。センター方向にあるホームランゾーンを目指し、旋回するボールに狙いを定め、思いっきり紐を引く生徒。ボールが転がる行方を見る。ヒットやホームランになると、ガッツポーズをする生徒や、満面の笑みを浮かべる生徒。アウトになって残念そうな表情の生徒。どの生徒も一生懸命野球をやり、チームの応援も頑張っていました。

障害の重い生徒がバッターボックスに入り、手作りアイテムを紐に括り付け、アイテムを持ちますが、なかなか自分のタイミングで紐を引く事できず、選手に寄り添う、先生や保護者、ユニバーサル野球の中村さんがどうにか本人が引ける様に、体勢や手の角度を変えたり、体に刺激を与えたりして生徒が自分でバッティングが出来る様に促します。

その間もチームからの「がんばれ~」「なんとか打ってくれ~」の思いが詰まった応援がずーっと続きます。ようやく紐が引けてバットがボールに当たり転がります。

結果は「アウト」でしたが、会場全体には「よく頑張った」の温かい拍手が会場を包み込みました。

***** ***** ***** ***** *****

高等学部の試合での応援は、とても素晴らしい物でした。ヒットを打った後ベンチに戻り、チームメイトとハイタッチで喜びを分かち合いました。

チームの応援にも力が入り、車椅子に座りながらも上体が前のめりになって、大きな声で応援する生徒もいました。

【試合後生徒代表の挨拶(高等学部の生徒)】

「こんなに楽しい会を開いて頂きありがとうございました。野球とかあまりやった事はなかったのですが、こんなに楽しい物だと、改めて思いました。明日から勉強とかこれから頑張って行こうと思いました。ありがとうございました。」

【学校側の感想】

・生徒も保護者も大いに盛り上がり、楽しく思い出に残る行事だった。

・初めての体験だったが、周りの応援があると、自分の気持ちもやる気になって楽しめたので、他の活動でも、応援することは大事なのだと感じた。

・保護者の方もたくさん応援に来られて、一緒になってスポーツを楽しむことができた。

・打席に立った時、打った後、みんなに声を掛けられた時など、いろいろな場面で子どもの表情がいきいきしていたのが印象的だった。

【保護者の感想】

・なかなかない機会をいただけて感謝している。

・子どもたちが嬉しそうだったし、保護者も楽しかった。

・大人も子供も笑顔になり楽しむことができてよかった。

・子供も楽しそうだったけど、自分がすごく楽しんだ。毎年でも来てほしい。またやりたい。

【ボランティアメンバーの感想】

・良い思い出になり、楽しかった

・ボランティアも楽しかったですが、社外で部署が異なる皆さんを交流できた事も貴重な経験となりました。

この日看護師さんの活躍も忘れてはいけません。体育館で待機し、医療ケア児がバッターボックスに入るタイミングを見計らい、体育館の隅に設置されたパーテンションの内側で看護師さんによるケアが行われていました。

選手、保護者、先生、看護師さん、会場に居る人全員が応援し、全員が笑顔でユニバーサル野球を楽しみました。

みなさんのご協力があって、楽しく、無事に終える事ができました。ありがとうございました。

次の日の新聞各社の記事、テレビでの放送もして頂き、広く県民の方々に知って頂く事が出来たのも大きな収穫でした。

最後に、今回のユニバーサル野球の経験が子供達・保護者の方々の良い思い出となり、今後スポーツに興味を持ってくれたり、何かスポーツをやりたいと意欲を持ってくれる事を期待しています。

今後も支援学校さんとのイベントを企画できたらと思います。